LES INSTRUMENTS

Dans le cadre de l'option astrophysique de la 3ème année de licence de physique à l'UNSA (Université de Nice Sophia Antipolis) nous sommes allés à l'observatoire de Nice pour faire une étude de quelques astéroïdes.

Un grand merci à Philippe BENDJOYA et à Matthieu CONJAT qui nous ont accompagnés. (nous sommes 6 étudiants dans cette option!)

>> La page Astro de Matthieu CONJAT <<

Il est important de pouvoir se déplacer pour aller à l'observatoire ainsi la voiture de Mr BENDJOYA a été recquisitionné pou pouvoir monter tous ensemble :)

Pour commencer une image de la vue que l'on a de l'observatoire sur Nice. Cette photo nous permet de nous rendre compte de l'importance de la pollution lumineuse de la ville et malgré que le site d'observation soit situé en hauteur nous nous attendons déjà à avoir un traitement assez importants sur des images "abimées" !!

Ceci nous permet également de visualiser une contrainte immédiate sur les observations celle de ne pouvoir observer l'objet que s'il se trouve assez haut sur l'horizon sans quoi toute observation deviendrait caduque !! A noter que ce fait reste toutefois vrai (mais bien plus modéré) dans tout les cas car la lumière provenant d'un astre situé au zénith est toujours beaucoup plus importantes que s'il se trouvait sur l'horizon. En effet cette même lumière traverse moins de couche atmosphérique au zénith qu'à l'horizon donc moins de perturbations !

Nice et sa pollution

Il y a non seulement de la pollution lumineuse mais aussi de la pollution tout court...

Mais l'astéroïde choisi se trouvait assez haut par rapport à l'horizon.

Premier instrument le télescope, nous avons utilisé le Schaumasse de l'observatoire

la coupole du schaumasse

Le Schaumasse est un télescope de type cassegrain de 40cm de diametre et 6 mètre de focale (400/6000).

Il s'agit ici de l'unique télescope installé sur la crête de l'observatoire. Il a été dédié pendant de nombreuses années à l'observation des satellites artificiels, puis pour des observations d'occultations d'étoiles par le bord de la lune. A l'origine cette coupole abritait une lunette Zeiss (donnée à la France comme dommage de guerre), qui a servi de chercheur de comètes. Cette lunette est aujourd'hui montée sur le grand équatorial comme lunette guide.

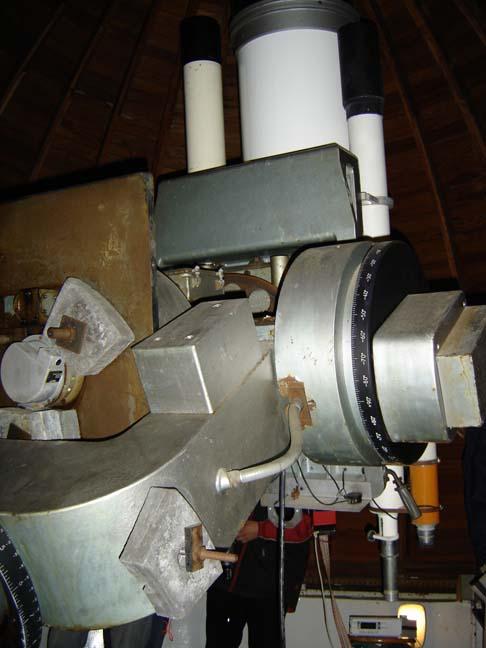

vue du télescope

le télescope et les lunettes d'appoint servant à pointer les objets

Vous trouverez quelques infos supplémentaires sur le plan du site de l'observatoire de Nice (item 9).

L'observation

Nous avons d'abord observé les cratères de la lune, puis saturne et ses satellites puis la nébuleuse d'Orion avant de se concentrer sur les astéroïdes que nous avions choisi d'étudier.

Matthieu CONJAT et Philippe BENDJOYA :)

Matthieu CONJAT devant l'ordinateur qui nous servira à lancer et récupérer les acquisitions faites par la caméra CCD et Sébastien au foyer du télescope ou se trouvera la caméra dans la suite de la nuit

L'imposante monture du télescope et les contre-poinds...

L'utilisation du télescope :

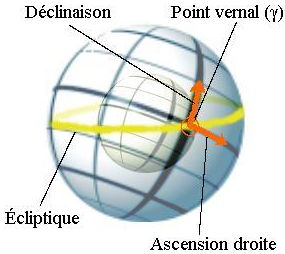

Afin de pouvoir se repérer dans le ciel comme l'on se repére sur une carte nuos utilisons un système de coordonnées appelées declinaison et ascension droite (d;a).

En astronomie, la déclinaison ( d , d ou dec ), est un terme associé au système de coordonnée équatoriale . La déclinaison mesure l' angle entre un objet et l' équateur céleste . Elle est l'équivalent de la latitude projetée sur la sphère céleste . Elle est exprimée en degrés (°) , minutes (') et secondes ('') d'arc , positif au nord et négatif au sud de l' équateur céleste.

L' ascension droite ( a ou a ) tout comme la longitude d'un lieu mesure l'angle entre le méridien de ce lieu et un méridien de référence appelé aussi méridien principal , l'ascension droite d'un astre mesure l'angle entre le cercle horaire de ce lieu et un cercle horaire de référence. De même que l'intersection entre le méridien de Greenwich et l'équateur sert de point d'origine pour la latitude et la longitude terrestre, il existe un point d'origine pour la déclinaison et l'ascension droite. Ce point, appelé point vernal et noté g ou ? , est un des deux points où l' équateur céleste et l' écliptique se croisent et le cercle horaire passant par ce point est le cercle horaire de référence.

L'ascension droite se mesure toujours en angle horaire exprimé en heures (H), minutes (M), secondes en temps sidéral ; une heure étant équivalente à 15 degrés .

L'ascension droite permet aussi de déterminer facilement combien de temps il faudra à un astre pour atteindre un certain point dans le ciel. Par exemple, si une étoile d'ascension droite 01:30:00 est au méridien , il faudra 18h30 à une autre étoile d'ascension droite 20:00:00 pour être au méridien (20h00 - 1h30).

Sur le disque de droite on règle donc la déclinaison, puis en bas à gauche l'ascension droite.

Sébastien réglant l'ascension droite

On optimise le pointage à l'oeil sur notre étoile de référence et on met la caméra CCD ...

caméra CCD (boîtier rouge) au foyer du télescope

On lance le moteur de suivi pour pouvoir suivre l'astéroïde et ainsi lancer les acquisitions d'images.

La nuit d'observation peut commencer !