La sphère céleste est une sphère imaginaire de rayon quelconque et dont le centre est occupé par la Terre. Ce concept astronomique, hérité de l'antiquité, permet de représenter tous les astres tels qu'on les voit depuis la Terre. Ainsi, il est possible de positionner les astres dans le ciel en leur attribuant des coordonnées uniques.

L'équateur céleste est un grand cercle tracé sur la sphère céleste qui est la projection de l'équateur terrestre sur celle-ci. L'écliptique est le grand cercle sur la sphère céleste représentant la trajectoire annuelle du soleil vue de la Terre. Plus précisément, il s'agit de l'intersection de la sphère céleste avec le plan écliptique, qui est le plan géométrique qui contient l'orbite de la Terre autour du Soleil. Le point vernal, noté γ, est un point de la sphère céleste. C'est l'un des deux points où l'équateur céleste et l'écliptique se croisent. Précisément, ce point est défini par la position du Soleil sur la sphère céleste au moment de l'équinoxe de mars (printemps dans l'hémisphère nord).

La localisation des étoiles est délicate : la Terre étant animée d'un mouvement de rotation autour du Soleil et sur elle-même, un observateur terrestre voit les étoiles bouger sur la sphère céleste. Les astronomes se sont accordés à définir un système de coordonnées fixes, les coordonnées équatoriales, qui permet de localiser un corps céleste quels que soient le lieu et la date d'observation.

Les coordonnées équatoriales sont constituées de :

l'ascension droite, notée α, est mesurée en heures, minutes, secondes. Il s'agit de l'angle mesuré entre le point vernal (en partant vers l'est de ce point) et la projection de l'étoile sur le cercle équatorial ;

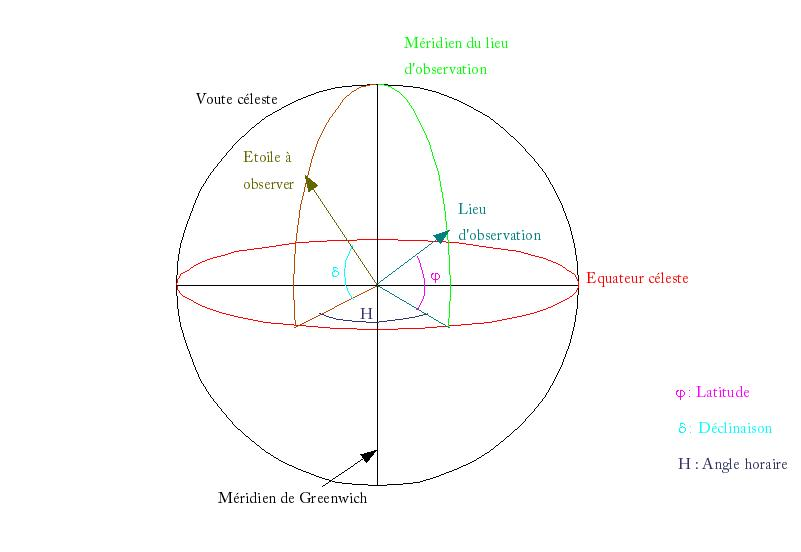

la déclinaison, notée δ, est l'angle entre le plan équatorial et l'étoile. La déclinaison est positive pour les objets situés dans l'hémisphère nord et négative pour ceux situés dans l'hémisphère sud.

Le plan méridien est lié au lieu d'observation ; il est défini par la verticale du lieu (direction d'un fil à plomb) et l'axe polaire. L'angle horaire H est l'intervalle de temps entre la position actuelle de l'étoile et son passage au méridien. L'angle horaire du point vernal est appelé le temps sidéral ; on le note T. On a alors la relation : T = α + H. Quand H = 0, T = α : l'étoile de coordonnées α et δ est dans le plan méridien. Ainsi, le 1er février 1981, à 0h T.U. (Temps Universel), le temps sidéral vaut 8 h 44 min. Si l'on veut observer de 20h à 4h, les étoiles que l'on pourra voir ont leur ascension droite comprise entre 4h44min et 12h44min (8h44min ± 4h). En général, on choisira donc des étoiles à étudier dont α est proche de T.

La colatitude est l'angle entre la verticale du lieu et l'axe polaire ; la latitude φ est le complémentaire de la colatitude. Pour choisir une étoile, il faudra également faire attention à la latitude. En effet, en un lieu donné, on ne peut observer que les étoiles dont la déclinaison δ est telle que : φ - 20° < δ < φ + 20°. Par exemple, à Nice, la latitude est d'environ 40°.